记者节这天,要不是当记者的女儿提醒,老朽真忘了还有个记者节——一个不放假的节日。

回想自己当了一辈子新闻记者,虽说时光流逝,年老记性变差,但对过往的有些经历依然铭刻在心,怎么也不会忘却。

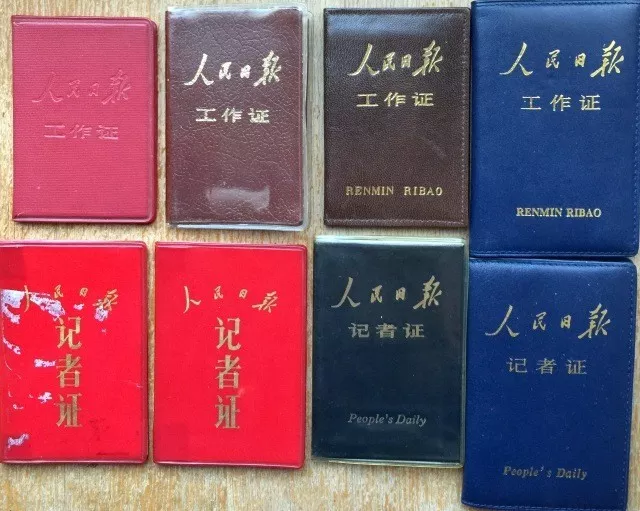

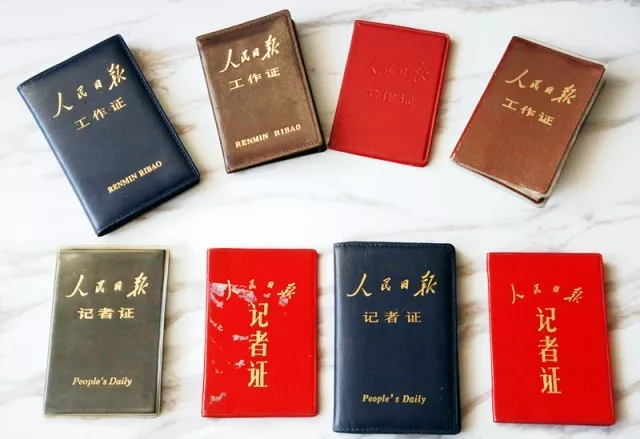

多年来,我一直珍藏着几本记者证。在职期间几次换新,我都舍不得舍弃旧证——这是留给自己的纪念。

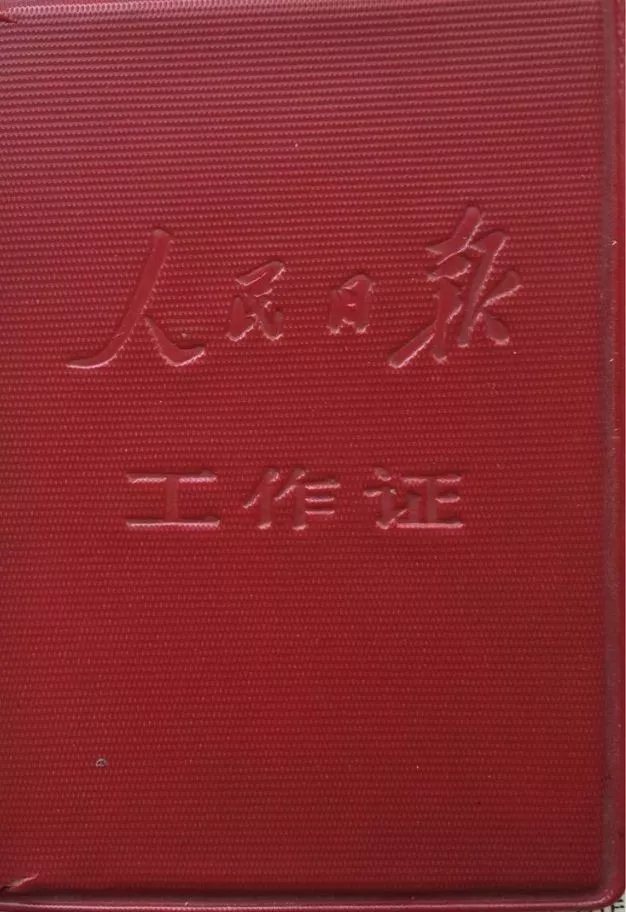

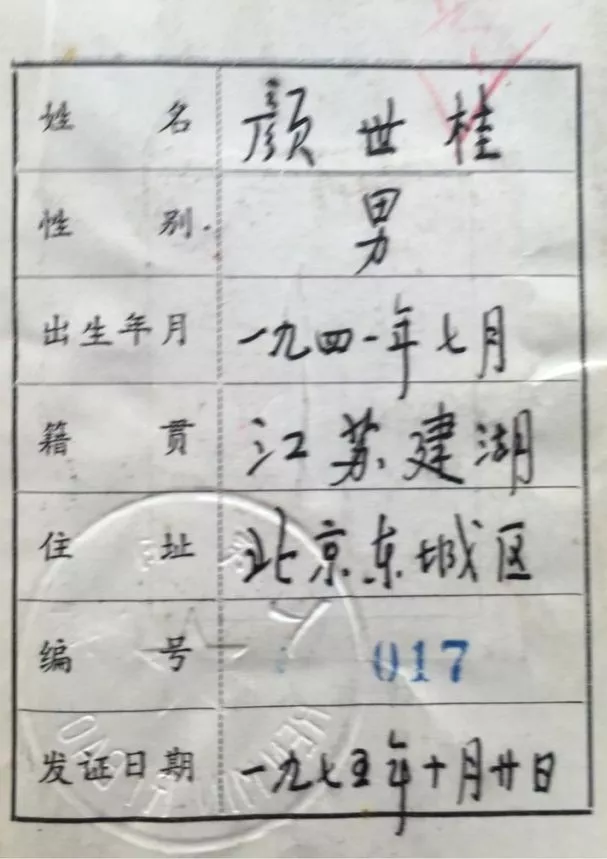

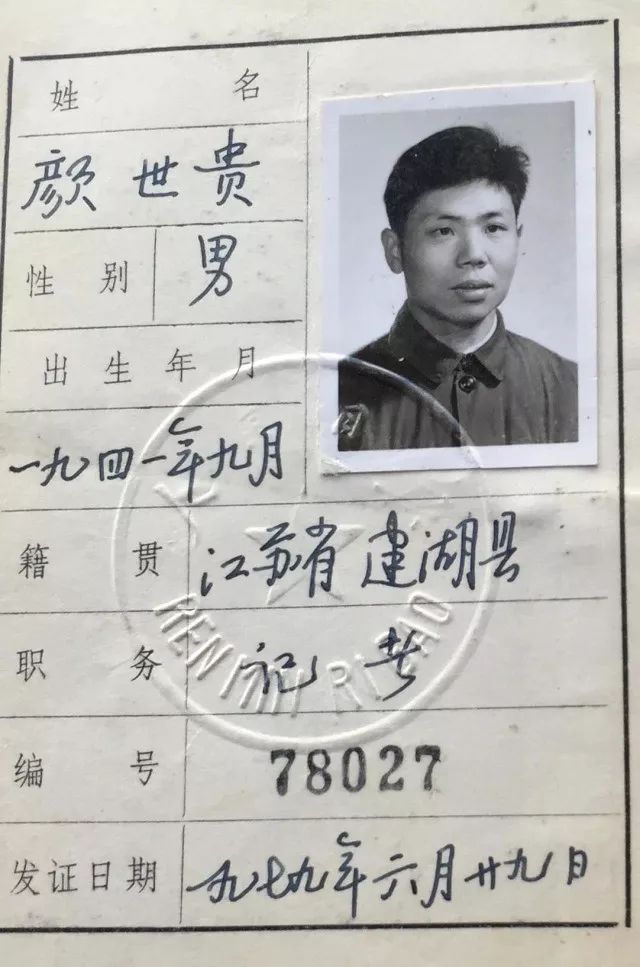

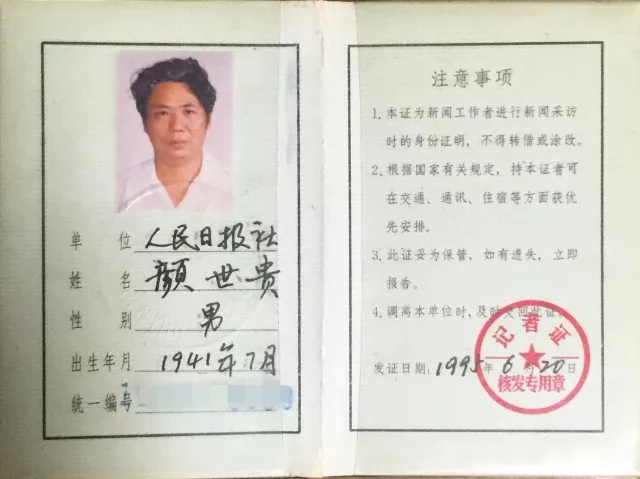

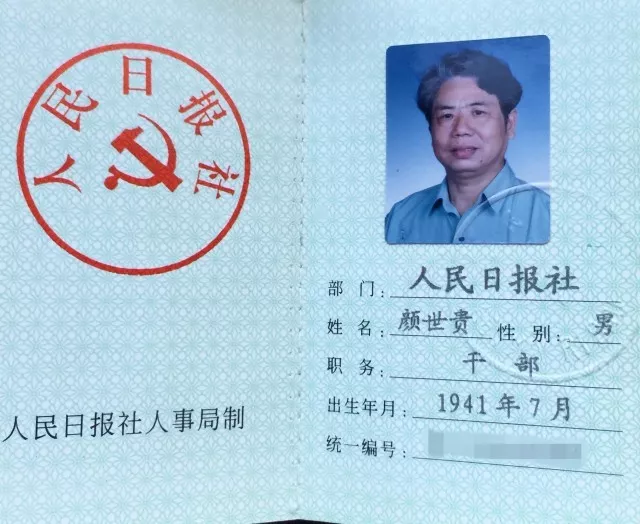

本文作者颜世贵的工作证和记者证

1968年

1

在人民日报社的第一本证件:

工作证

走上工作岗位,人民日报社发给我的第一本证件是工作证,但证件上的名字不是我本名。

记得1967年我从南京迁户口进京,派出所一位年轻女民警负责接办,她一见我这名字(颜世贵)就批判开了:“都什么时候了,还想世世代代荣华富贵?封资修,改掉!”

父母亲不识字,这个名字是在我小时候请老和尚起的。当时听她这么一说似乎也觉“不合时宜”,于是接受了她的意见。

那时我很崇拜解放军,中学时曾有机会入伍成为海军,但终未成行。当下不假思索就给自己起了“颜军”这个名字。但外出采访,介绍信上还是用的我的原名“颜世贵”。对我而言,“颜军”这个曾用名,只是“文化大革命”中远去的一个记忆而已。

颜世贵的第一本人民日报工作证

2

1975年

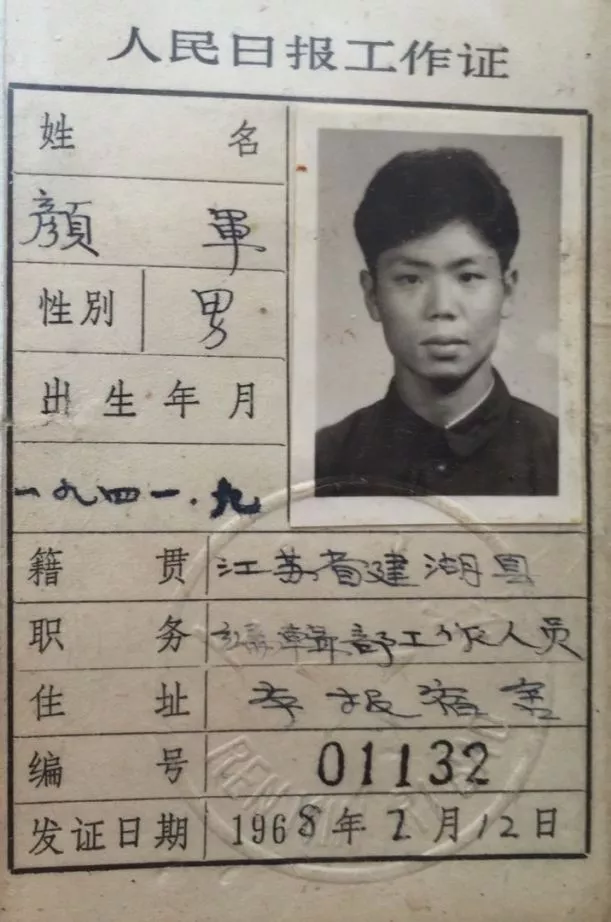

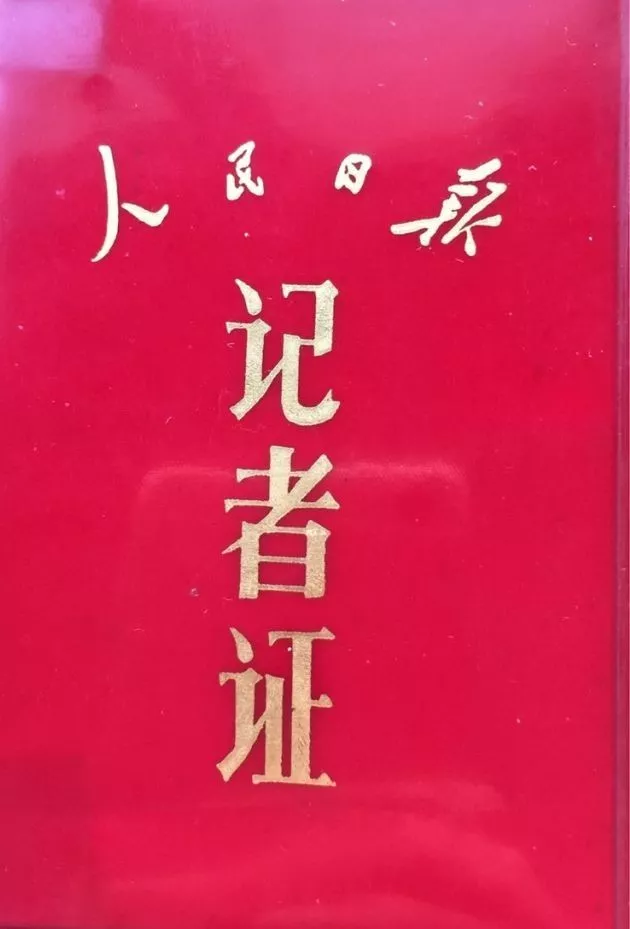

第一本记者证

1975年,我有了记者证,这是我平生第一本记者证。证件上名字的最后一个字被写成了别字,但这并未妨碍我对它的珍视。

颜世贵的第一本记者证

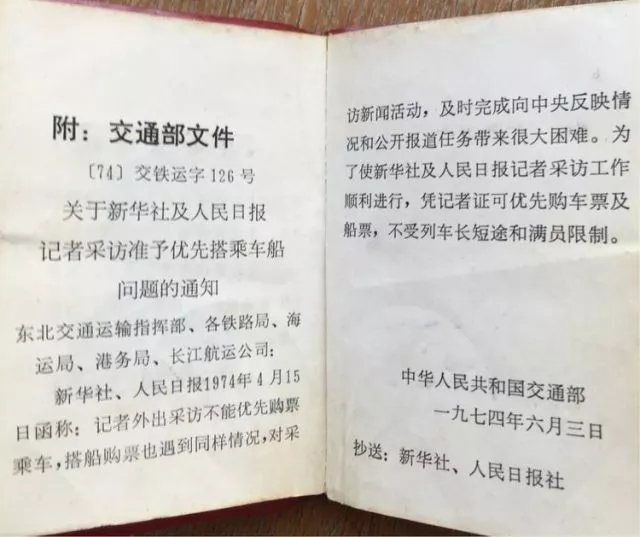

当时记者外出采访需要出具报社编辑部的公函,而非仅凭记者证即可采访。记者证似乎只有一个用处,就是交通部文件通知中所说的:为了使记者采访工作顺利进行,凭记者证可优先购车票及船票,不受列车长短途和满员限制。在我看来,这些条例无关紧要,记者证更多是荣誉的体现。

交通部文件通知

这段时间的一些采访我记忆犹新、印象深刻。

1975年9月,我有幸参加在山西省昔阳县召开的第一次全国农业学大寨会议,聆听了邓小平同志的长篇讲话。会议期间,陈永贵、吴桂贤等曾在大寨狼窝掌与出席会议的人民日报记者合影,为我们拍照的是著名的摄影记者杜修贤。此后,时任副总编辑安岗派我去大寨采访,和段存章同志一同参加大寨“联合报道组”,历时近百天。

1975年9月,颜世贵参加在山西省昔阳县召开的第一次全国农业学大寨会议的记者证。

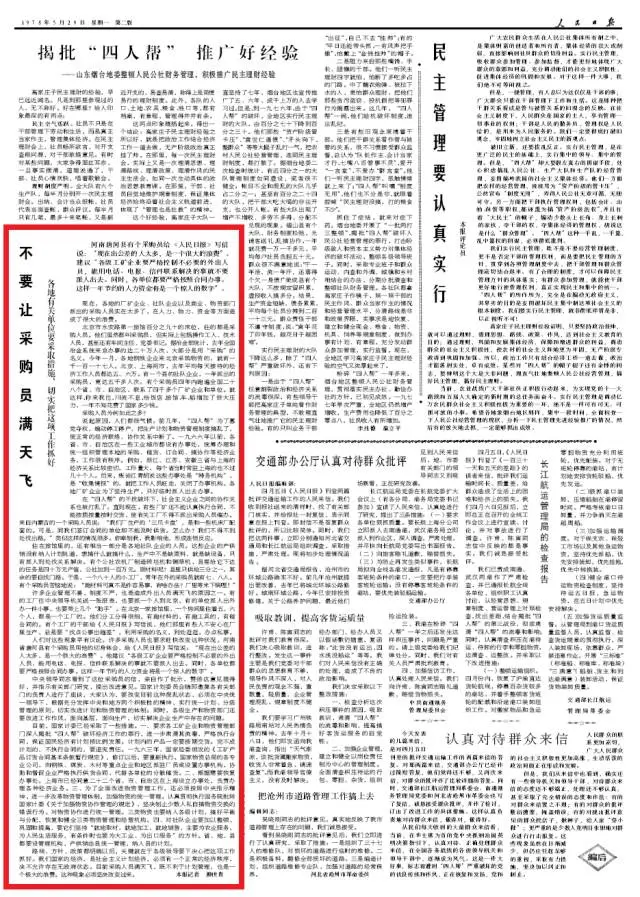

1978年,我采写的《不要让采购员满天飞》报道,至今记忆犹新。5月29日报道见报当天,在中央人民广播电台早间新闻中全文播出,引起了很大的反响,也引起了国家计委的注意。8月2日,新华社《参考消息》和《参考资料》分别刊登7月26日英国《泰晤士报》就此发表的评论文章,给予了高度的重视与评价,还援引了香港《中国新闻分析》的文章,称赞报道是“少有的新型真实报道的样板”。

1978年5月29日,人民日报二版刊登颜世贵《不要让采购员满天飞》。

这篇报道使我感悟到:记者的办公室不在大楼里,也不在文件中,而是在路上。那时外出的人都会遇到买票难、乘车难、住宿难的问题,我也深有体会,这是什么原因造成的呢?原来在这人潮大军中,跑供销的人员占了很大的比例。于是我就去调查,最后写下了这篇鲜有人涉足的独家报道。

3

1979年

第二本记者证

1979年,换发了新的人民日报记者证。

此时党的十一届三中全会已经召开,改革开放的号角也已吹响。“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,中国社会出现了前所未有的新气象。

我始终认为:记者要站在历史的近处,观察社会、思考问题;要把目光投向身边的伟大变革,注视它的历史进程,写出能推动社会进步的新闻报道。

1979年换发的人民日报记者证

其间,我采写的最具影响力的报道就是江苏堰桥乡的“一包三改”。堰桥乡把农村的生产承包责任制引向乡镇企业,获得了极大的成功。这是一篇最早反映乡镇企业改革的报道。中央人民广播电台早间新闻曾全文播发。江苏省委专门发文在全省推广堰桥乡的改革经验。

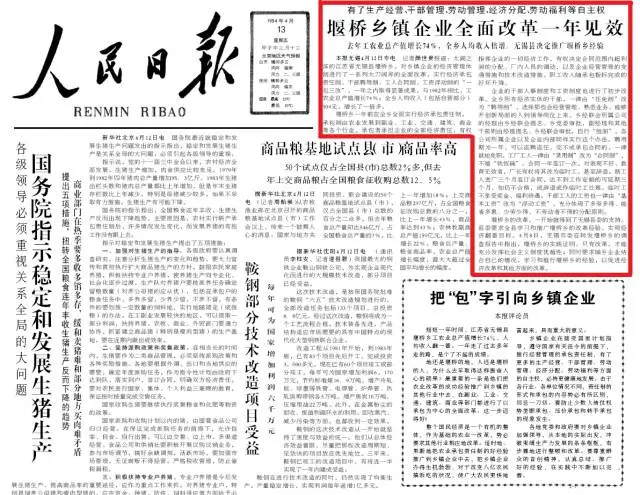

1984年4月13日,人民日报头版刊登《堰桥乡镇企业全面改革 一年见效》。

还有一篇《盼水早日流到村——关于缺水的穷队童子村的调查》,帮助村民解决了世代吃水难的问题。这是我一生引以为豪的一次采访。

这段时期我还写了一些历史评说类报道,写了一些纪实文学,如《伟大女性吴贻芳》《平民市长张百发》等,先后被《新华文摘》等几十家报刊转载。但遗憾的是有些应写的报道未能写,一大堆采访本几乎成了废纸。

1995年换发的人民日报记者证

1998—2003

4

最后一本记者证

1998年,我又领取了一本新的人民日报记者证,由国家新闻出版署统一印制,它的有效期截止于2003年。这是我领取的最后一本记者证。

颜世贵的最后一本记者证

那时,我还在北京记者站站长的岗位上。2001年底,我调离北京记者站,回到记者部担任党委专职副书记,直至2005年记者部党委改选才过上退休生活。这就意味着从那一刻起,我再为人民日报写稿,只能署个人姓名,“本报记者”再也不会出现在名字前了。

其实,记者本就只是个职业,可是当了一辈子新闻记者的我们,又怎能轻易割舍这份深情呢?还好,我留下了这几本平凡的记者证,成为留给自己最珍贵的纪念。

记者证——留给自己的纪念

注:文中图片均由颜世贵提供。

京公网安备11010502038197号

京公网安备11010502038197号